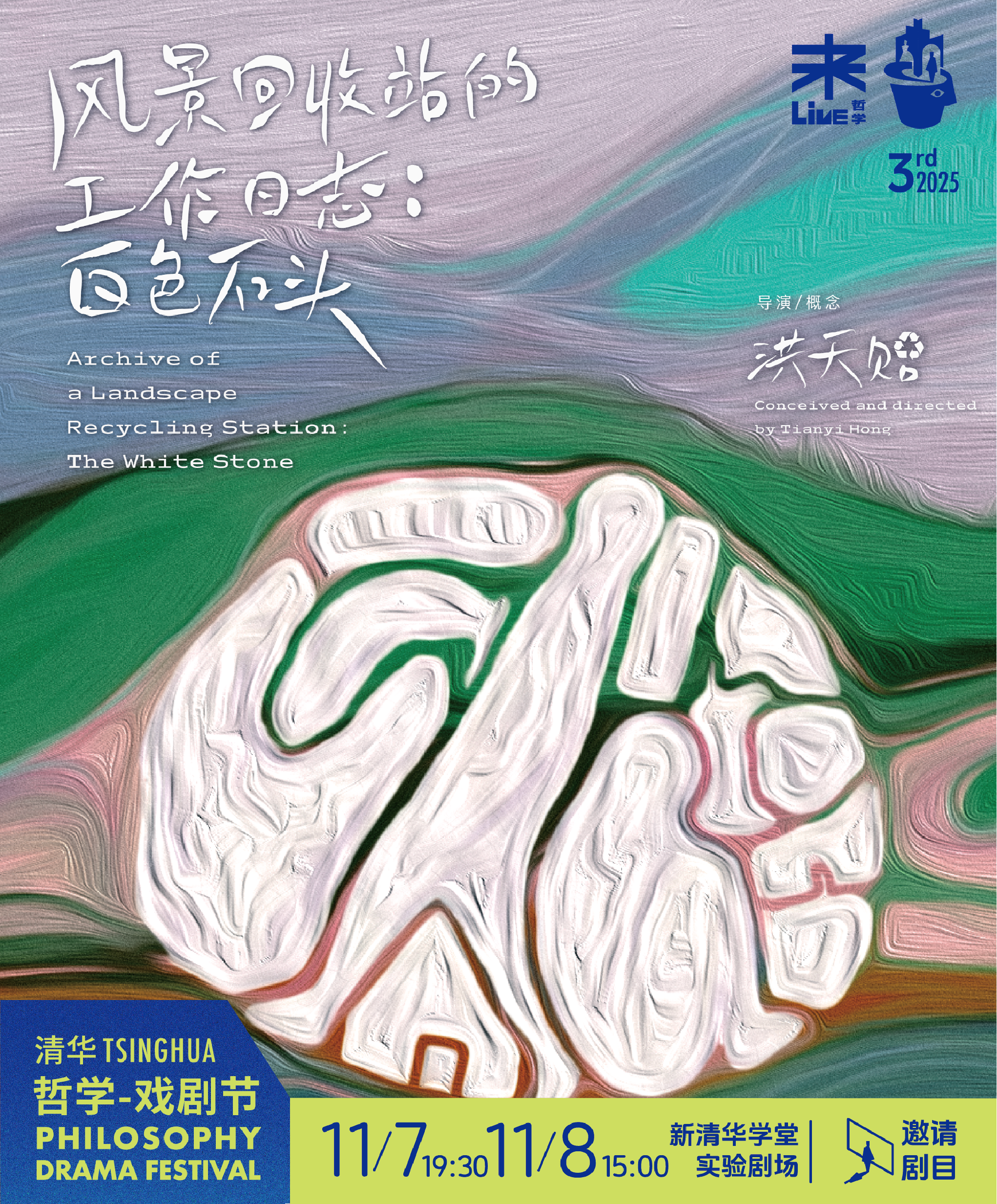

洪天贻导演新作《风景回收站的工作日志:白色石头》:我们对未来一无所知

- 2025年11月7日(周五)19:30

- 180元

*校内学生享7折优惠,教工享8折优惠,校友享9折优惠 - 2025年9月17日(周三)13:00

- 新清华学堂实验剧场

- 售票中

演出时长约70分钟,无中场休息,设有演后谈环节。身高1.2米以下儿童谢绝入场,演出现场不对号入座。

剧目简介 INTRODUCTION

这是一个回收风景的档案馆。它诞生于很遥远的未来。

很长一段时间以来,持续不断的生态灾害与灼热的人类内部战争侵袭着我们的生活。坍塌与破碎成为了生活的新常态,重塑着地貌形态,也将人们习以为常的风景,和与之相关的记忆通通抹去。

一些人彻底放弃了城市生活,搬离摇摇欲坠的楼房,在半游牧式的徒步与野营中开启了某种用后即抛的新式人生。但偶尔,他们也会怀念那些曾经与之相会的风景,以及附着其上的时空、记忆、情感与觉知……风景回收站就是在这样的背景下建立的。

一位失业良久的舞台监督某日重返年轻时曾与友人徒步的山脉,发现昔日陡峭的顶峰已在剧烈的地壳运动中被重置为一块僻静的空地。空地上散落着当年他曾经驻足歇息的白色石头……睹物思人,他决定留在这里,为逝去的风景打造一个回收站,收集并储存各种倾覆、泯灭的私人风景碎片。

很多年之后,这里已经有了管理员和访客……

恋地情结(topophilia)是一个杜撰出来的词语,其目的是为了广泛且有效地定义人类对物质环境的所有情感纽带。当这种情感变得很强烈的时候,我们便能明确,地方与环境其实已经成为了情感事件的载体,成为了符号。

——人文地理学家 段义孚《恋地情结》

导演的话 STATEMENT

一直以来,风景的概念都贯穿在我的创作中。作为人物精神世界的一种外在延展与映照对象,风景成为了人类倾诉自身困境的“朋友”。它帮助人类自省,为人类的困扰与灾难提供启示与解法。它的生存样貌也同步揭示着人类命运的真实处境。在当下现实世界剧烈的政治动荡与生态灾难面前,后人类语境下的生态政治学成为了风景研究的核心命题。

这也是我在瑞士驻留创作的主题。在深入瑞士的自然风景进行大量徒步与调研后,我产生了这个关于“风景回收站”的构思。它希望提出这样一个问题:我们要如何面对一个风景必将倾覆的未来?重拾关于风景的往日回忆,能否深化我们当下对于风景与自身命运的关切?通过戏剧这种媒介,我们能否储存有关风景的经验?

——洪天贻

剧目看点 HIGHLIGHTS

我们对未来一无所知。

地毯被推了起来。

“侏罗山式的褶皱”

是山脉的典型构造标志。

手风琴奏响音乐。

这个架空于未来的生态故事,试图召唤片刻的凝神与静思:它关乎旧日的风景,以及人类寄托于其上的记忆、情感与思想;也关乎当下层叠的灾难与震荡,以及它们可能塑造的风景凋敝的未来。

2025年4月至6月,在瑞士文化基金的支持下,剧场创作者洪天贻于洛桑大学附属的 La Grange 剧场展开为期三个月的驻留计划,以“风景”为核心进行研究与创作。故事的素材取自她在瑞士徒步的见闻与经验,将自然地理的变迁、政治历史的演进与个体经验和私人记忆交织成复调式的叙述文本,以虚构的文学书写回应段义孚有关“恋地情结”的议题与布鲁诺·拉图尔生态政治学的观点。

随着作品的展开,人与“地”之间的复杂情感纽带被重新唤起。人类总是将所处的环境转化为风景,在其中附着情感、寻找归属。当这些风景因灾难或变迁而消失时,失落便化为深切的“乡愁”。这也正是“风景回收站”设立的初衷——在生态灾难与环境剧变的背景下,我们亟需为逝去的风景留下见证,以此记得我们是谁,曾在何处生存。

这是一片一望无际的废墟:

生活废品、工业废料、自然界的

残垣断壁,均匀地混合在一起,

填铺着地表,构成了眼前的现实。

在这里,我们试图重新识别“剧场”,并将其转化为一个非人类中心主义的“风景纪念馆”,一个充满断裂、堆叠与流动的废墟。

舞台空间将被转化为装置现场:“风景”与人的地位被重新排列,大量材料与物件散布于地面,与演员共同完成一次次具有演示性的“行动”。日常物件在陌生化的重组中,不再只是服务于表演的背景道具,也剥离了它们在当代生活中的原初功能——冰箱与购物车演化为休憩所,脚手架搭建起山峦,它们承载记忆、承载风景,拥有自己的生命逻辑与行动轨迹。

演出阵容 CAST

呼延婷 饰 访客

毕业于中央戏剧学院。

喜欢探险,一直在路上,没有安全。

宋天杨 饰 管理员A

青年演员,毕业于吉林艺术学院表演系。

影视与戏剧工作者。

杜一诺 饰 管理员B

2002年出生,活跃于北京。

声音和世界作为媒介的创作者。

主创团队 TEAM

导演/概念:洪天贻|演员:呼延婷、宋天杨、杜一诺|舞美设计:连诗瑶|灯光设计:史頔飞|声音设计:杜一诺|服装造型设计:董奕麟|海报设计:1.1 space|平面设计:卢睿灵|音效执行:陈霖伊|服装执行:秋秋|制作人:卢凌煜|执行制作:戚琬笛|舞台监督:丁婉珈|助理舞台监督:陈霖伊|特别鸣谢:瑞士文化基金会、洛桑大学La Grange-Centre、莫须有工厂、张晓舟、徐影、月亮

导演 洪天贻

剧场创作者,常驻北京。

北京师范大学中文系本科,伦敦大学中央演讲与戏剧学院高级剧场实践硕士。作为导演曾受邀参加乌镇戏剧节特邀单元、北京国际青年戏剧节、歌德学院德语剧本市场项目、阿那亚戏剧节环境朗读单元等。剧本见刊于《花城》、《中国作家》。她试图在日常叙事中捕捉当代人的内心风景,用非现实化的语法描绘个人与世界的紧张关系。2025年瑞士文化基金会驻留艺术家。