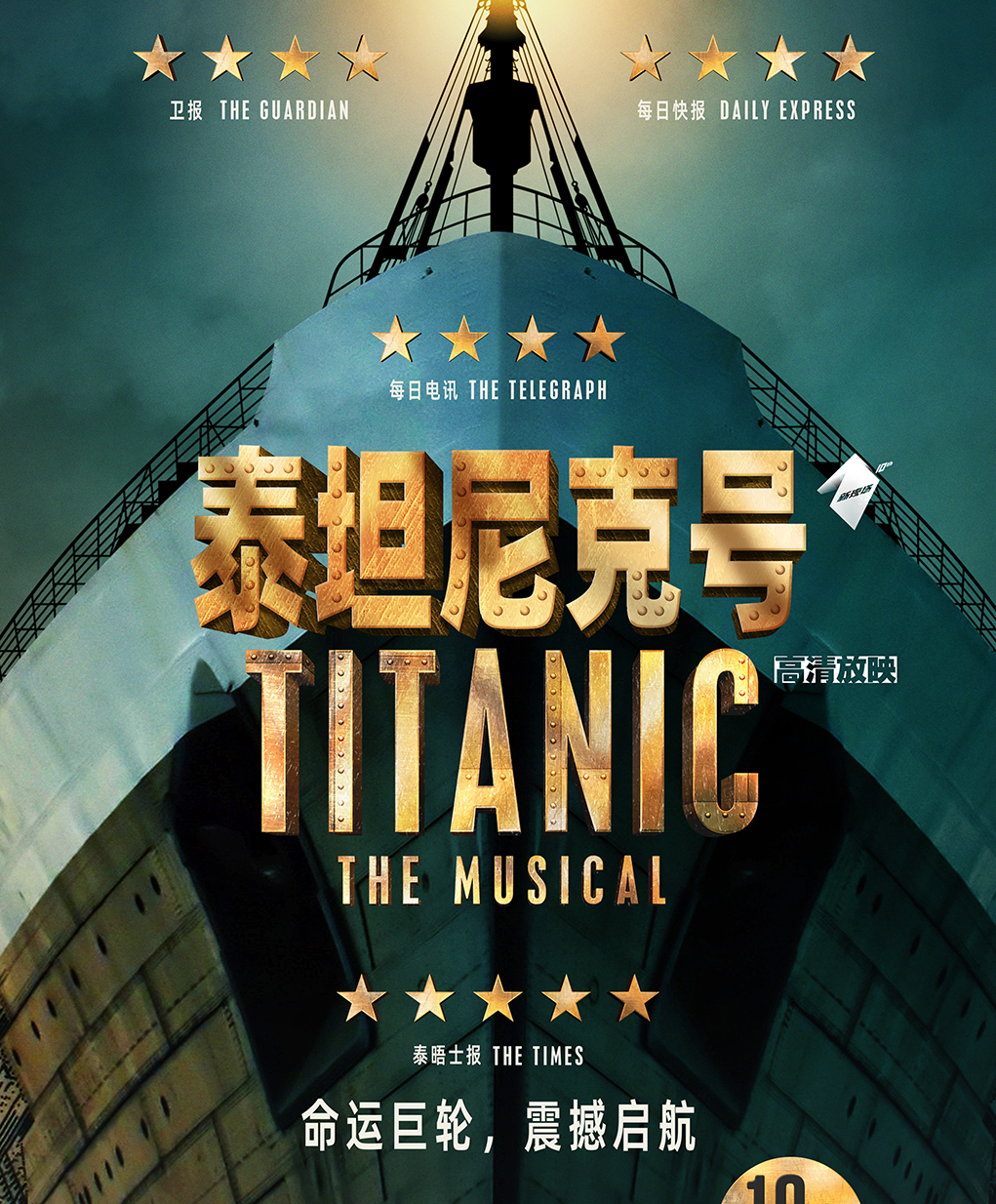

NTLIVE戏剧影像《泰坦尼克号》

- 2025年3月14日(周五)18:30-20:45

- 100/120元

*本场校内外均可购票,校内师生享八折优惠,校友享九折优惠*观影对号入座*1.2米以下儿童谢绝入场 - 2025年3月9日(周日)12:30

- 大礼堂

- 结束

1. 观影前请换取纸质观影票,凭票入场。2. 观影票不作为进校凭证,请自行解决入校报备。3. 一人一票,儿童也需购票入场,请勿带食品饮料入场。

获5项托尼奖

音乐剧外壳包裹下的悲剧故事

1912年4月10日,满载2000余名乘客和船员的皇家邮轮“泰坦尼克号” 驶离英国南安普敦,开启跨越大西洋的盛大首航,却在途中与冰山相撞,这艘号称“永不沉没的巨轮”在一夕之间沉没,酿成1500余人丧生的世纪惨剧。与电影版虚构的缠绵悱恻的爱情故事不同,音乐剧版《泰坦尼克号》着眼真实,细腻刻画了船上来自各个阶层的乘客与船员,是如何怀揣着各自的希望和梦想踏上旅程,又如何在无常的命运中交汇,历尽挣扎。

音乐剧《泰坦尼克号》由奥斯卡金像奖和托尼奖获奖组合彼得·斯通(Peter Stone)与莫里·耶斯顿(Maury Yeston)共同创作,他们将之形容为一个“关乎人类的懦弱、勇敢与团结,以及人类精神在最坏情况下何以不屈不挠”的故事,并以悲剧题材中对真实人性的细致描摹、对音乐剧观赏性和娱乐性的巧妙运用而征服观众。该剧首演于1997年,获得包括最佳音乐剧奖在内的5项托尼奖,本影像版录制于纪念该剧在伦敦首演10年的巡演当中。

《泰坦尼克号》

如何用音乐剧形式演绎那场巨大的海难

1985年,史上最著名的沉船之一——泰坦尼克号的残骸在纽芬兰海岸东南约370英里、海平面下约12,500英尺深处被发现,这一发现再次将世界的目光聚焦在这场20世纪初最大的海难上,也引起了音乐剧创作者莫里·耶斯顿(Maury Yeston)的兴趣,那个时候他已经因为1982年的百老汇音乐剧《九》而闻名。对于《泰坦尼克号》的创作初衷,耶斯顿说:

“吸引我创作这部音乐剧的是泰坦尼克号所代表的积极方面,包括:

1. 人类在追求伟大的艺术作品和类似的科学探索时,尽管有可能遭遇悲剧性的失败但仍然去做了;

2. 船上的乘客怀揣着各自的梦想:三等舱的乘客梦想移民到美国过上更好的生活;二等舱的乘客梦想过上上层阶级一样的悠闲生活;头等舱的乘客则希望永远享受他们的特权和地位。冰山撞碎了所有梦想,在那之后每个人(包括船员)产生的转变,是具有在舞台上进行伟大情感表达的潜力的。”

想要如此庞大的覆盖面,创作者们选择了将角色分组,人物刻画以群像为主,在上半场的启航时刻的几首歌,就迅速勾勒出不同的图景——设计师、船长、船运公司老板,泰坦尼克号的缔造者们在讴歌着自己的杰作(“The Largest Floating Object in The World”),一等舱的乘客们在享受着它的豪华魅力(“What A Remarkable Age This Is”),三等舱的乘客在畅想着彼岸的生活、不一样的未来(“Lady's Maid”),三个恰巧同名的凯特的歌里再没有一个像“世界”“时代”这样宏大的字眼,而只是关于个体的、具体的想象:

“——我要当贴身女仆!

在美国当贴身女仆

在美国街道铺满黄金。

——我要当家庭教师

在美国当家庭教师

听说在美国会更好

——我要当缝衣女工

在美国我会缝补到老。”

你也许记不住旋律,但是记得每个人歌唱时的样子,骄傲、兴奋,也许还有一点忐忑,对旅途充满想象和期待。几首合唱间夹杂进来自司炉工对于速度的担忧(“Barrett's Song”)也是点睛之笔,使得怀着上帝之眼的观众开始以另一种心态看待登船时分不同阶层的激动心情,因为剧中人对他们共同的结局还一无所知。

Solo的歌曲不算多,但也都起到了刻画人物的良好作用,并且是力求变化的、立体的人物。上半场中史密斯船长、设计师安德鲁斯、船运公司老板伊斯迈聚在一起时说“祝贺我们仨,对二十世纪的伟大贡献”,显示出他们各自的骄傲、意气风发;下半场则已经是撞击发生后的争吵("The Blame"),梳理出悲剧根源在于为了在商业竞争中获胜,白星航运包括伊斯迈在内的高层在水密舱设计、救生艇配备上更改了方案;为了节省航行时间,由选择了过于向北的航线等等。但作为角色,剧作者又没有刻意评判他们的行为,特别是对于史密斯船长和安德鲁斯设计师在意识到悲剧发生后迅速冷静下来坚守岗位展开救援,终与轮船共存亡的刻画,也让人再度感受到生死面前所激发出的人性力量。

剧中传唱度最广的当属开头和结尾处都出现过的“In Every Age”,显示出作曲家耶斯顿将交响乐传统元素带入了音乐剧中的创新效果,除了舞台上43名演员组成的合唱阵容,通常还有26名乐手在乐池中进行现场演奏(录制原声专辑时更是将编制扩充到了38名乐手!),一份乐器配置显示为:

弦乐:6把小提琴、2把中提琴、2把大提琴、1把低音提琴

铜管乐:2把小号、2把圆号、2把长号

键盘:2台合成器键盘

木管乐:

第1组:长笛、降B调单簧管、短笛、中音长笛

第2组:双簧管、英国管

第3组:单簧管

第4组:长笛、单簧管

第5组:大管、降E调低音单簧管(或大管)

打击乐:

1名演奏键盘打击乐器(定音鼓、管钟、木琴、大鼓等)

1套爵士鼓(小军鼓、钹)

设计师安德鲁斯在开场时引以为豪的"In Every Age",在落幕时是所有人共同回望的“漂浮的城市”“人类大都会”“完整的文明”,和"Godspeed, Titanic"一起反复,就很有那种对辉煌梦想的追逐和悲壮之感。

尽管作为一位美国作家,耶斯顿却强调舞台呈现中的英国特质:“它反映了20世纪初英国文化的特点,特别是严格的社会等级制度和对技术进步的浪漫化。”为此他在作曲时加入近代英国作曲家爱德华·埃尔加和沃恩·威廉姆斯的音乐色彩,将交响乐传统元素带入了音乐剧,比如预告片中背景乐使用的《一帆风顺,泰坦尼克号!》(Godspeed, Titanic),就很有那种对辉煌梦想的追逐和悲壮之感。

音乐剧《泰坦尼克号》最为人称道的还是对音乐剧表达界限的探索突破。从早期发轫到百老汇黄金时代,音乐剧的主流都是轻松、欢快的娱乐性表达,耶斯顿和剧作者皮特·斯通(Peter Stone)对准了20世纪人类史上最大的海难之一,本身就是极其大胆的尝试。在制作之初,团队详细查阅了泰坦尼克号卷帙浩繁的档案,以准确描绘剧中人物;并用这些人物在剧中编织出两条线索:

一条意图揭示造成泰坦尼克号悲剧的诸多因素,包括在船舶出海后,泰坦尼克号所属的白星航运董事长布鲁斯·伊斯迈一直在催促船长加速行驶,爱德华·史密斯船长一直在信心满满地发出提速指令,轻视了冰山警告,泰坦尼克号总设计师托马斯·安德鲁斯则对他的杰作无比自豪……这一部分随着剧情的推进,如草蛇灰线般逐渐导向悲剧发生的一刻。

另一条故事线则勾勒了船上不同舱位等级的乘客和船员对于航程及其目的地美国的期待。登船之际,巧妙通过二等舱乘客爱丽丝充满艳羡的口吻,介绍了一等舱的顶级富豪们,随后一场晚宴及舞会显示出他们在“船上酒店”所享受到的奢华生活;对于三等舱的乘客们——许多来自英国、爱尔兰和欧洲其他地区的移民,则有一个唱段来展示他们对未来美国新生活的期许。在一艘容载量为2200名乘客和船员的航船上,众生百态在巨轮沉没的时候变得只剩下同一种恐惧和绝望……

音乐剧《泰坦尼克号》于1997年4月23日在百老汇首演,赢得了包括最佳音乐剧在内的5项托尼奖,持续上演804场。同年另一部并无关联的《泰坦尼克号》电影上映,再次引起轰动。音乐剧《泰坦尼克号》对于人类创造精神的肯定,对崇高的人性、勇气的赞颂,终曲哀而不伤的基调,使它至今仍是备受世界各地观众青睐的音乐剧作品。

音乐剧《泰坦尼克号》Titanic

北京奥哲维文化传播有限公司独家引进发行